慧黠犀利,還是艱澀拗口?

____漫談爵士鋼琴家Andrew Hill在藍調之音的辛酸史1963-1970

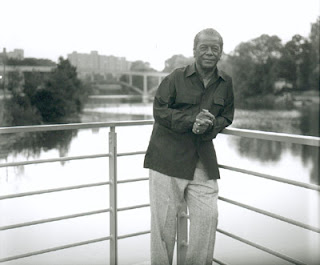

Andrew Hill本尊如果你問我,有一位頗有才氣的爵士樂手,年紀尚輕,創作力豐富,若身處於一九六七年 的紐約,成功的機會如何?

我非神仙,自然無法鐵口直斷。不過,從歷史遺留的蛛絲馬跡作合理的判斷:假如你想像中的這位樂手,還不打算擁 抱探索「新事物」(New Thing)的自由爵士風,也不想化繁為簡,全心投入「靈魂爵士」,以振興黑人都會舞曲或流 行樂為目標(雖然這是最容易餬口的差事)。那麼,恕我直言,即使他已經和紐約最好的爵士樂獨立唱片公司簽約, 不要說成名,這位樂手可以在市場成功的機會,實在渺茫之至。

也許,只是「也許」,三十餘年後,命運之神會再一次眷顧這位樂手,派遣一位崇拜他的粉絲兼製作人(他不但音樂 品味出眾,而且熟知珍貴的歷史錄音,精明幹練到令所有樂迷衷心佩服),幫他把重要作品悉數翻出土,重新發行。 這位樂手,至此才能獲致所謂的「成功」,並得到應有的桂冠與讚美。但在當時,在搖滾樂才將要大行其道的一九六 ○年末期,我只能抱歉地說:老兄,運氣不可能屬於您!

我心裡想的這位樂手,真有其人。

最近三年,拜精明幹練,熟知珍貴歷史錄音的製作人Michael Cuscuna之賜,這位樂手在藍調之音的歷史錄音一張張陸續出土。二○○三年是從未發行過的Passing Ships(此次錄音鮮為人知,連正式記錄都查不到),二○○四年是Dance with Death(六○年末曾發行),最近一張於二○○五年十一月在台重新發行,專輯以他的名字命名Andrew!!!(錄音時間較Dance with Death早四年,不過發行的時間卻差不多)。看官們,猜到他是誰了嗎?沒錯!他就是鼎鼎有名的鋼琴家Andrew Hill。

約莫十年前,我在台北公館的宇宙城買到電顫琴手Bobby Hutcherson在藍調之音「鑑賞家系列」重發盤Components與Patterns,聆聽之後,驚為天人,決定將這位厲害的樂手六○年代在藍調之音發行的作品盡量蒐集齊全。當時台灣的網購風氣並不發達。我自力救濟的辦法,是先取得馬賽克唱片公司子廠牌True Blue的爵士唱片型錄,將每一張Bobby Hutcherson領銜的作品都勾起來,請美國的親友代訂,幾個月後,Bobby Hutcherson的Dialogue寄來了。Dialogue是Bobby Hutcherson在藍調之音的第一張專輯,由Andrew Hill擔任鋼琴手,大部分的曲子也由他包辦,兩人合作無間,打造出頗具野心,十分獨特,又非常耐聽的作品,這也是我認識Andrew Hill的開始。

Bobby Hutcherson, Dialogue

Andrew Hill出生、成長於芝加哥,早期有樂評人稱他有海地血統,應該是誤會。Andrew Hill小時候被視為有創作天分的才藝少年,進了芝加哥大學的附屬實驗學校,唱歌、跳踢踏舞、演奏手風琴,樣樣都行,在才藝競賽中得過不少獎品。他在中學時開始學鋼琴,也能吹高音薩克斯風或上低音薩克斯風(baritone)這類樂器。這或許解釋了Andrew Hill待在藍調之音時,為何會在幾次錄音中,能夠選擇演奏高音薩克斯風。

一九五四年,Andrew Hill初試啼聲,為Vee Jay廠牌錄音,掛在低音貝斯手Dave Shipp名下發行。此時Andrew Hill已經顯露不凡的創作野心。他喜愛的爵士樂手,全都是以作曲知名,原創性很強的鋼琴家:Art Tatum、Bud Powell與Thelonious Monk。Andrew Hill先拜爵士樂手,也是一位作曲家William Russo為師,後來又寄作品給遠在耶魯大學教書的德裔音樂理論教授兼作曲家Paul Hindemith,向他請益。Paul Hindemith來芝加哥時,Andrew Hill絕不錯過親自拜訪的機會,前後約有五次。Paul Hindemith的指導,對Andrew Hill的作曲觀念,以及作品的進步成熟,影響深遠。

Andrew Hill音樂生涯真正的轉捩點,是從六零年代初,與薩克斯風手Joe Henderson結識時開始的。結婚之後,Andrew Hill協同夫人Laverne Gillete搬到紐約,此時Joe Henderson已經與藍調之音簽約,正準備第二張專輯Our Thing的錄音工作,邀請了Andrew Hill擔任鋼琴伴奏。Andrew Hill與Joe Henderson氣味相投,常混在一起琢磨音樂,對爵士樂發展的想像,已經漸漸要跳脫原有的精純咆勃(hard bop)音樂格局。聽到Our Thing的錄音成果,藍調之音的老闆兼製作人Alfred Lion對Andrew Hill的表現十分驚豔。他特別指出,聽到Andrew Hill演奏,就像初次聽到鋼琴怪傑:Thelonious Monk或Herbie Nichols的作品一樣。雖然為他發行專輯可能背負極大的市場風險,但藍調之音仍要傾全力,盡可能地為這一位原創性強的樂手錄音。

Alfred Lion說到做到。他先邀請Andrew Hill為薩克斯風手Hank Mobly的專輯No Room for Squares錄音。接下來,則盡可能地物色適合的樂手,為他安排錄音機會,演奏個人創作。從六三年十一月到六四年六月,Andrew Hill進入Rudy Van Gelder錄音室五次,前後歷時不超過八個月,卻發行了五張足以讓他名留歷史的重要專輯,依序為:Black Fire、Smokestack、Judgment、Point of Departure和Andrew!!!。不過,也如同Alfred Lion所料,部分專輯如Smokestack與Andrew!!!,均因市場因素,延後至少三年發行。

Black Fire

Judgment!

關於Andrew Hill的鋼琴演奏風格,西方樂評人最常給的形容詞是「慧黠」(cerebral)與「犀利」(edgy)。這些形容詞都算是恰如其份。不過,從入門者的角度來看,初次聆聽Andrew Hill,會覺得他的作品深澀拗口,需要花點腦筋細心聆聽,如此一來,將耗損不少腦細胞,而這不正是「cerebral」的原意嗎?而關於「犀利」的形容詞,聽不慣的朋友,可能會覺得他的作品充滿了不和諧感,和聲過於複雜,使用的音程也不尋常,與「悅耳好聽」的標準,實在相差太遠。一言以蔽之,喜歡Andrew Hill作品的人,會稱讚他風格銳利,不落俗套,討厭Andrew Hill的人,則批評他的作品色澤灰暗,音樂刺耳,不知所云。

對我來說,Andrew Hill最卓越的貢獻,是為藍調之音發展到六零年代中後期,「爵士樂可以如何發展?」一問題,提供了豐富的想像空間和絕佳的示範。他根植於精純咆勃風格,偏好使用小調,但卻不受其拘泥。在一定的和弦進行架構下,Andrew Hill把主要的精力放在探索旋律、和聲甚至「空間」的無限可能上。當你逐漸聽懂之後,你會發現,他的作品不但有跡可尋,更是言之有物,絕非神經質的晦暗刺耳之作。Andrew Hill作品中的音符容或彼此衝撞,但這都是Andrew Hill巧手安排的結果,只要選擇「對」的樂手,他們彼此之間的默契搭配,會讓人覺得好像彼此合作多年,聯手打造出來的音樂,自然是妙不可言。

打從一開始,Andrew Hill的樂團似乎就沒打算與商業世界妥協。這一群年輕樂手,包括低音貝斯手Richard Davis或Eddie Khan、薩克斯風手Joe Henderson、電顫琴手Bobby Hutcherson、鼓手Roy Haynes、Elvin Jones、Joe Chambers或Tony Williams,個個充滿了實驗精神。他們絕不彈奏陳腔濫調,絕對要跳脫窠臼,就像一群好奇的尋寶者在挖掘,越刨越深,越是往下探索,趣味越深,驚喜也就更多。每一段旋律,每一組和聲配置,樂器輪流獨奏,彼此之間的呼應,都配合地極好。他們的音樂格局是開闊的,演奏空間是開放的,每首曲子聽起來都是深邃曼妙,如果不是錄音時間限制,我猜想,Andrew Hill或許可以十幾二十幾分鐘,無止盡地演奏下去。源源不絕的創意,正是Andrew Hill的作品歷經三十餘年,仍然如此耐聽的原因。

一九六六年,藍調之音首度易手,被賣給西岸的Liberty唱片公司。原先力挺Andrew Hill的前老闆Alfred Lion,於隔年九月監督Jack Wilson的專輯Easterly Wind錄音後離職。Alfred Lion請辭原因是健康不佳,然而這只是表面理由而已。由於戰後嬰兒潮的關係,一九六○年中期以降,北美有將近一半的人口在二十五歲以下。二次戰後美國歌舞昇平,生活富庶,年輕人的零用錢悉數花在娛樂活動,包括買唱片上。唱片公司爭相併購,開始托拉斯化,主力則放在開發、試探年輕樂迷的音樂喜好。此時,時代潮流也在劇烈變化著,搖滾樂狂潮正襲捲西方,浩浩蕩蕩,沛之莫能禦。就在Alfred Lion引退的一九六七年,滾石雜誌(Rolling Stone)創刊,瑞士的蒙特婁國際流行音樂節吸引了三萬名觀眾,他們熱衷的不是爵士樂,而是「傑佛遜飛船」(Jefferson Airplane)、「死之華」(the Grateful Dead)這類搖滾樂團。再過兩年,知名的烏茲塔克音樂節(Woodstock Festival)將吸引四十萬的群眾參加,將搖滾樂推向無可超越的高峰,音樂板塊的大移動,宣告爵士樂傾頹的開始。

一九六七年Alfred Lion的離職,預示了Andrew Hill的厄運。原先標榜獨立自由的藍調之音,此時開始顛簸。即使接手的合夥人Francis Wolff想撐住大局,樂手可以發揮的空間卻越來越受限。就在這一年,Lou Donaldson從芝加哥的Argo/Cadet廠牌鳳還巢,為藍調之音錄製了有史以來最暢銷的專輯之一Alligator Bogaloo,影響七○年代的黑人都會舞曲至深。但Alligator Bogaloo也像雙面韌,它的賣錢固然一舉砍去藍調之音沈重的財務負擔,但也斬斷了新東主對於Andrew Hill這類樂手的信心,並加快了大量發行靈魂與流行爵士樂的腳步。從此之後,藍調之音的「Out Jazz」(略帶前衛風格的爵士樂,注意「前衛」只是一個相對概念而已)越發越少,與舞曲結合,流行取向的爵士樂越發越多,

即使演奏風格不落俗套,原創力也相當豐富,但時不我予,Alfred Lion離職之後,Andrew Hill卻變成了藍調之音旗下樂手的壞示範,他的錄音作品拒絕率高居所有樂手之冠。從一九六七年Alfred Lion不再過問公司事宜,到一九七○年三月Andrew Hill為藍調之音錄製最後一個session為止,這位鋼琴家總共有十五次(有跡可考)的錄音,真正在當時可以被製作人認為OK且發行的,只有三次錄音而已。這也就是說,每五次錄音,只有一次錄音被「認可」,四次被「拒絕」。Andrew Hill被視為票房毒藥,連帶拖累了當時與之合作的樂手如Woody Shaw、Charles Tolliver或Bennie Maupin等人。以Andrew Hill之才情,卻被此等對待,真是情何以堪。

其實,Andrew Hill並不是沒有能力寫暢銷曲,小號手Lee Morgan的專輯Sidewinder(另一張藍調之音最暢銷的專輯)大賣之後,續集Rumproller專輯同名曲即出自Andrew Hill之手。然而,「向商業靠攏」從來都不在這位鋼琴家的人生規劃之中。Andrew Hill大部分的作品難度較高,對樂手演奏的要求又極為嚴格,要找到合適且志同道合的樂手本來就已經很困難。易手之後的藍調之音,屢屢拒絕了Andrew Hill的新作品,他知道,該是離開的時候了。

鄉親不可不知,Lee Morgan's「Rumproller」竟然是Andrew Hill的作品勒!

一九七○年,Andrew Hill離開藍調之音,他在這個廠牌最後兩年(六九至七○年)的錄音,有正式紀錄可考證的,至少有七次,但幾乎全數被冰凍,束之高閣達三十餘年之久。唯二的例外,是曾於一九七五年以雙LP形式首度發行,專輯原名One for One,編號BN-LA 459-2與六九年發行的Lift Every Voice,這張奇特的,將人聲疊唱當成即興樂器一環的專輯,是Andrew Hill在藍調之音的告別作。之後,Andrew Hill退出樂壇,回到學校,攻讀博士班,教音樂,直到他的粉絲,一位熱愛爵士樂的年輕人Michael Cuscuna在四年後找上門來,Andrew Hill才重返樂壇。

一九七四年,Michael Cuscuna正負責Freedom廠牌的部分製作事宜,計畫幫Andrew Hill錄音,協助他東山再起。Michael Cuscuna首次在Andrew Hill家聽到他在藍調之音從未曝光的錄音(包括後來發行的Passing Ships)時,大受震懾。他發願有朝一日,一定要讓它們解凍,重新發行。當時的Michael Cuscuna還沒有資格摸到藍調之音的母帶,也不是EMI(後來併購Liberty廠牌,取得藍調之音)旗下的重發製作人。然而,當機會來敲門時,精明幹練的Michael Cuscuna絕不讓它溜過。一九七五年以雙LP形式首度發行的專輯One for One、一九九五年由馬賽克唱片公司重新發行的The Complete Blue Note Andrew Hill Sessions (1963-1966)、二○○五年發行的Andrew Hill在藍調之音1967-1970錄製的「三片一套精選系列」……等,皆由Michael Cuscuna統籌製作發行事宜。除此之外,Michael Cuscuna也負責這十年來Grass Roots、Lift Every Voice、Passing Ships、Dance with Death和Andrew!!!等單張西低的重新發行工作。

Mosaic Select: Andrew Hill

Andrew Hill的單張重發專輯,特別是歸在藍調之音鑑賞家系列中發行的作品,每一張都像強力炸彈,發行之後屢屢引起樂評與樂迷之間的大震動,可惜在台灣似乎從未獲得矚目。以二○○三年發行的Passing Ships為例,當它首次被發行時,各大爵士樂雜誌佳評如潮,歐美樂評人紛紛選為當年十大爵士專輯之一。滿心以為代理商一定會在隔年引進的我,忍著沒有在網路下單。這麼一等,就等了快兩年。好不容易,盼到這張專輯終於發行歐版,盼到代理商終於引進,盼到唱片行終於通知我去領貨。到手之後,仔細聽了三五遍,越聽越有滋味,如斯專輯,如斯鋼琴手,如斯要得!難怪Passing Ships發行之後,順著市場的反應,Andrew Hill在藍調之音後期1967-1970的錄音,終於全數發行完全。

Passing Ships

一如往常,Andrew Hill在Passing Ships中包辦所有的作曲與編曲,是一張充滿個人化音樂色彩而又饒富創意的作品。和以往較為不同的是,Andrew Hill安排了一些不尋常的樂器,例如低音號與低音單簧管(Howard Johnson)、長號(Julian Priester)與法國號(Bob Northern)。節奏部分則由低音貝斯手Ron Carter、鼓手Lenny White及鋼琴手Andrew Hill本人擔綱。最奇特的是Andrew Hill安排了兩把小號(Woody Shaw與英國來的Dizzy Reece),並讓可以吹五種樂器,當時還十分年輕的Joe Farrell(七○年代他加入了另一鋼琴手Chick Corea的融合樂團Return to Forever,並因此大紅大紫)站上前線,負責薩克斯風、長笛以及英國管(English horn)等樂器的演出。這不禁令人想起曾經也跟Andrew Hill合作的John Gilmore(為Compulsion跨刀)或Eric Dolphy(為Point of Departure跨刀)。這些樂手由於擅長吹多種樂器,對於音樂的想像與Andrew Hill也是有志一同,因此在音色的掌握和變化上,呈現了一種戲劇化又詭魅多變的效果,

在Passing Ships專輯中,Andrew Hill首次嘗試以九重奏的編制來演奏他的作品,那些低音樂器合奏出來的律動感,令人十分著迷。令人料想不到的是,早年在紐奧良的傳統爵士樂團中充當節奏樂器的低音號(後來全面性地被低音貝斯取代),在Passing Ships專輯中竟然聽起來是這麼富生命力,更不用提Julian Preister靈巧而又言之有物的伸縮號即興了!而主角Joe Farrell的表現最令人驚豔,不但爆發力十足,鋪陳即興靈感時與Andrew Hill的鋼琴緊密呼應,時而理性冷靜,時而狂野潑辣,是整張專輯中最有明星架勢者。小號手Woody Shaw與Dizzy Reece的表現也不惶多讓,只聽見他們在低音樂器交織而成的「音海」律動中,釋放出充滿自信而言之有物的樂句。

總而言之,無論是樂手陣容、編曲水準、即興創意和整體表現,Passing Ships都是一張五顆星的專輯。在爵士樂歷史中,也有一位以使用低音樂器見長的優秀作曲家Charles Mingus,Andrew Hill在Passing Ships中的成就,足以與Charles Mingus並駕齊驅。兩者的音樂風格都根植於精純咆勃,但卻不拘泥於固定的形式,青出於藍而勝於藍。奇妙的是,Charles Mingus也好,Andrew Hill也好,他的作品旋律再怎麼拗口,整體的演奏總是保持了黑人音樂最顯著的特徵:絕佳的律動感。「全音樂指南」的樂評人Thom Jurek評鑑Passing Ships時,打抱不平地說道:「Passing Ships早就該發行了。為何它不能在當時被發行,與一般大眾見面?委實令人匪夷所思。何苦折磨如此一位藝術家呢?」

如果你問我,有一位頗有才氣的爵士樂手,年紀尚輕,創作力豐富,若身處於一九六七年的紐約,成功的機會如何?我會請您看看Andrew Hill的例子,好好想一想。不過,也別急著唱衰這位樂手。因為,正確答案將是:「歷盡滄桑,苦盡甘來」!

[ 後記 ]

與Roger聊Andrew Hill

這篇稿子寫完後,與樂友Roger閒聊了幾次對於Andrew Hill在Blue Note 1963-1970錄音作品的看法。Roger與我都是Andrew Hill的粉絲,初聽爵士樂時,對於他的作品雖有直覺上的喜愛,但卻對如何聆賞這位鋼琴家的作品,卻也曾經不得要領。因此聆賞之後的樂友分享,對於瞭解Andrew Hill的作品是極為重要的。

Grass Roots

Lift Every Voice

Roger與我一致同意,Andrew Hill的音樂再怎麼詭異,他作品中的律動感卻很鮮明,這可從Andrew Hill後期的作品如Grass Roots、Lift Every Voice聽出端倪。即使音符扭曲,音樂再怎麼有稜有角,只要細心聆聽,Andrew Hill作品的律動味都「在那裡」。

Roger指出:

「Andrew Hill乍聽之下是個很out的鋼琴手,實際上,可是一點都沒有忘記爵士樂起自於黑人音樂。他擅於在暗色的小調與大量的不和諧音中,塞進Groovy(律動性)到不行的『黑』。這種『黑』跟小號手Lee Morgan的funky不大相同,是比較接近Horace Silver那種強調自然的黑人音樂之美。只是在他詭異、懸疑的琴音伴奏下,似乎比較少人注意到這點?」

我的回應是:

「Andrew Hill的演奏根源於黑人音樂是無庸置疑的。不過我也推測,現代音樂的作曲觀念,例如製造不尋常的聲響堆疊、在和弦進行中無止盡也似的音樂探索(Andrew Hill的作品常令人覺得可以隨時開始,也可以隨時結束)、選擇奇怪的音程等,對他似乎有蠻大的影響,這點與慣常聽到的精純咆勃(這不是一個容易定義的名詞,但姑且假設我們指涉的是Clifford Brown這類的作品)已有相當大的分歧。」

「因為Andrew Hill的作品不大好演奏,可是又要保持節奏的律動感,所以他選擇誰來擔任節奏樂手就非常重要了!與他合作過的低音貝斯手Richard Davis,是創造Andrew Hill 1963-1966黃金時期的最大功臣。樂迷不難發現,其實他walking的方式並不複雜,但他卻可能是最知道Andrew Hill想幹嘛的人。透過Richard Davis的協力合作,讓Andrew Hill領導的樂團整體感鮮明而清晰,他用低音貝斯的旋律去『攪動』Andrew Hill那種狀似不穩定的琴音,卻又不忘把節奏弄得很帶勁,與Andrew Hill簡直是最佳拍檔!另外,與他合作過的鼓手Roy Hayes、Elvin Jone與Joe Chambers都厲害地很,為整體作品加分了!」

「不過,Andrew Hill在藍調之音1965-1966錄製的作品,如Compulsion或 Involution專輯,已經跳脫較早作品的格局。他似乎又『進化』(或步入)到不同的想法與概念中,旋律線也更抽象了。我認為這是為他67年以後,想搞各種不同樂器(人聲、低音樂器或提琴)甚至大編制的前哨。可惜這段時期的音樂大多未以單張專輯形式重新發行,注意的人很少……」

至於在這段時期與Andrew Hill合作過的主奏樂手,誰與Andrew Hill最「麻吉」呢?Roger與我一致同意是電顫琴手Bobby Hutcherson,他總是能領略Andrew Hill的想法,無論是Dialogue、Judgement或是Andrew!!!,Bobby Hutcherson的電顫琴旋律展現了一種詭異的特殊美感,這恰好與Andrew Hill的鋼琴彈奏特別契合,三張專輯都值得推薦給樂迷。除此之外,兩位曾經與Andrew Hill合作過的薩克斯風手John Gilmore(Compulsion)與Sam Rivers(Involution),尤其是Sam Rivers,雖然未能榮登最佳拍檔第一名,但其辛辣的即興演出,風格成熟而鮮明,與Andrew Hill互相搭配,產生了相乘的效果。我們也寄望精明能幹的製作人Michael Cuscuna再加把勁,把One for One、Compulsion、Involution一併發行完畢,造福樂迷!

Andrew!!!是去年發行的鑑賞家系列專輯之一,很讚喲!

p.s.其實,Andrew Hill在Steeplechase與East Wind都有不少很優的專輯,礙於篇幅以後再聊!

Refuge

from Point of Departure 1964

O3:07

featuring: Kenny Dorham-trumpet; Eric Dolphy-alto sax, flute & bass clarinet;

Joe Henderson-tenor sax; Andrew Hill-p; Richard Davis-b; Anthony Williams-d

Andrew Hill本尊如果你問我,有一位頗有才氣的爵士樂手,年紀尚輕,創作力豐富,若身處於一九六七年 的紐約,成功的機會如何?

我非神仙,自然無法鐵口直斷。不過,從歷史遺留的蛛絲馬跡作合理的判斷:假如你想像中的這位樂手,還不打算擁 抱探索「新事物」(New Thing)的自由爵士風,也不想化繁為簡,全心投入「靈魂爵士」,以振興黑人都會舞曲或流 行樂為目標(雖然這是最容易餬口的差事)。那麼,恕我直言,即使他已經和紐約最好的爵士樂獨立唱片公司簽約, 不要說成名,這位樂手可以在市場成功的機會,實在渺茫之至。

也許,只是「也許」,三十餘年後,命運之神會再一次眷顧這位樂手,派遣一位崇拜他的粉絲兼製作人(他不但音樂 品味出眾,而且熟知珍貴的歷史錄音,精明幹練到令所有樂迷衷心佩服),幫他把重要作品悉數翻出土,重新發行。 這位樂手,至此才能獲致所謂的「成功」,並得到應有的桂冠與讚美。但在當時,在搖滾樂才將要大行其道的一九六 ○年末期,我只能抱歉地說:老兄,運氣不可能屬於您!

我心裡想的這位樂手,真有其人。

最近三年,拜精明幹練,熟知珍貴歷史錄音的製作人Michael Cuscuna之賜,這位樂手在藍調之音的歷史錄音一張張陸續出土。二○○三年是從未發行過的Passing Ships(此次錄音鮮為人知,連正式記錄都查不到),二○○四年是Dance with Death(六○年末曾發行),最近一張於二○○五年十一月在台重新發行,專輯以他的名字命名Andrew!!!(錄音時間較Dance with Death早四年,不過發行的時間卻差不多)。看官們,猜到他是誰了嗎?沒錯!他就是鼎鼎有名的鋼琴家Andrew Hill。

約莫十年前,我在台北公館的宇宙城買到電顫琴手Bobby Hutcherson在藍調之音「鑑賞家系列」重發盤Components與Patterns,聆聽之後,驚為天人,決定將這位厲害的樂手六○年代在藍調之音發行的作品盡量蒐集齊全。當時台灣的網購風氣並不發達。我自力救濟的辦法,是先取得馬賽克唱片公司子廠牌True Blue的爵士唱片型錄,將每一張Bobby Hutcherson領銜的作品都勾起來,請美國的親友代訂,幾個月後,Bobby Hutcherson的Dialogue寄來了。Dialogue是Bobby Hutcherson在藍調之音的第一張專輯,由Andrew Hill擔任鋼琴手,大部分的曲子也由他包辦,兩人合作無間,打造出頗具野心,十分獨特,又非常耐聽的作品,這也是我認識Andrew Hill的開始。

Bobby Hutcherson, Dialogue

Andrew Hill出生、成長於芝加哥,早期有樂評人稱他有海地血統,應該是誤會。Andrew Hill小時候被視為有創作天分的才藝少年,進了芝加哥大學的附屬實驗學校,唱歌、跳踢踏舞、演奏手風琴,樣樣都行,在才藝競賽中得過不少獎品。他在中學時開始學鋼琴,也能吹高音薩克斯風或上低音薩克斯風(baritone)這類樂器。這或許解釋了Andrew Hill待在藍調之音時,為何會在幾次錄音中,能夠選擇演奏高音薩克斯風。

一九五四年,Andrew Hill初試啼聲,為Vee Jay廠牌錄音,掛在低音貝斯手Dave Shipp名下發行。此時Andrew Hill已經顯露不凡的創作野心。他喜愛的爵士樂手,全都是以作曲知名,原創性很強的鋼琴家:Art Tatum、Bud Powell與Thelonious Monk。Andrew Hill先拜爵士樂手,也是一位作曲家William Russo為師,後來又寄作品給遠在耶魯大學教書的德裔音樂理論教授兼作曲家Paul Hindemith,向他請益。Paul Hindemith來芝加哥時,Andrew Hill絕不錯過親自拜訪的機會,前後約有五次。Paul Hindemith的指導,對Andrew Hill的作曲觀念,以及作品的進步成熟,影響深遠。

Andrew Hill音樂生涯真正的轉捩點,是從六零年代初,與薩克斯風手Joe Henderson結識時開始的。結婚之後,Andrew Hill協同夫人Laverne Gillete搬到紐約,此時Joe Henderson已經與藍調之音簽約,正準備第二張專輯Our Thing的錄音工作,邀請了Andrew Hill擔任鋼琴伴奏。Andrew Hill與Joe Henderson氣味相投,常混在一起琢磨音樂,對爵士樂發展的想像,已經漸漸要跳脫原有的精純咆勃(hard bop)音樂格局。聽到Our Thing的錄音成果,藍調之音的老闆兼製作人Alfred Lion對Andrew Hill的表現十分驚豔。他特別指出,聽到Andrew Hill演奏,就像初次聽到鋼琴怪傑:Thelonious Monk或Herbie Nichols的作品一樣。雖然為他發行專輯可能背負極大的市場風險,但藍調之音仍要傾全力,盡可能地為這一位原創性強的樂手錄音。

Alfred Lion說到做到。他先邀請Andrew Hill為薩克斯風手Hank Mobly的專輯No Room for Squares錄音。接下來,則盡可能地物色適合的樂手,為他安排錄音機會,演奏個人創作。從六三年十一月到六四年六月,Andrew Hill進入Rudy Van Gelder錄音室五次,前後歷時不超過八個月,卻發行了五張足以讓他名留歷史的重要專輯,依序為:Black Fire、Smokestack、Judgment、Point of Departure和Andrew!!!。不過,也如同Alfred Lion所料,部分專輯如Smokestack與Andrew!!!,均因市場因素,延後至少三年發行。

Black Fire

Judgment!

關於Andrew Hill的鋼琴演奏風格,西方樂評人最常給的形容詞是「慧黠」(cerebral)與「犀利」(edgy)。這些形容詞都算是恰如其份。不過,從入門者的角度來看,初次聆聽Andrew Hill,會覺得他的作品深澀拗口,需要花點腦筋細心聆聽,如此一來,將耗損不少腦細胞,而這不正是「cerebral」的原意嗎?而關於「犀利」的形容詞,聽不慣的朋友,可能會覺得他的作品充滿了不和諧感,和聲過於複雜,使用的音程也不尋常,與「悅耳好聽」的標準,實在相差太遠。一言以蔽之,喜歡Andrew Hill作品的人,會稱讚他風格銳利,不落俗套,討厭Andrew Hill的人,則批評他的作品色澤灰暗,音樂刺耳,不知所云。

對我來說,Andrew Hill最卓越的貢獻,是為藍調之音發展到六零年代中後期,「爵士樂可以如何發展?」一問題,提供了豐富的想像空間和絕佳的示範。他根植於精純咆勃風格,偏好使用小調,但卻不受其拘泥。在一定的和弦進行架構下,Andrew Hill把主要的精力放在探索旋律、和聲甚至「空間」的無限可能上。當你逐漸聽懂之後,你會發現,他的作品不但有跡可尋,更是言之有物,絕非神經質的晦暗刺耳之作。Andrew Hill作品中的音符容或彼此衝撞,但這都是Andrew Hill巧手安排的結果,只要選擇「對」的樂手,他們彼此之間的默契搭配,會讓人覺得好像彼此合作多年,聯手打造出來的音樂,自然是妙不可言。

打從一開始,Andrew Hill的樂團似乎就沒打算與商業世界妥協。這一群年輕樂手,包括低音貝斯手Richard Davis或Eddie Khan、薩克斯風手Joe Henderson、電顫琴手Bobby Hutcherson、鼓手Roy Haynes、Elvin Jones、Joe Chambers或Tony Williams,個個充滿了實驗精神。他們絕不彈奏陳腔濫調,絕對要跳脫窠臼,就像一群好奇的尋寶者在挖掘,越刨越深,越是往下探索,趣味越深,驚喜也就更多。每一段旋律,每一組和聲配置,樂器輪流獨奏,彼此之間的呼應,都配合地極好。他們的音樂格局是開闊的,演奏空間是開放的,每首曲子聽起來都是深邃曼妙,如果不是錄音時間限制,我猜想,Andrew Hill或許可以十幾二十幾分鐘,無止盡地演奏下去。源源不絕的創意,正是Andrew Hill的作品歷經三十餘年,仍然如此耐聽的原因。

一九六六年,藍調之音首度易手,被賣給西岸的Liberty唱片公司。原先力挺Andrew Hill的前老闆Alfred Lion,於隔年九月監督Jack Wilson的專輯Easterly Wind錄音後離職。Alfred Lion請辭原因是健康不佳,然而這只是表面理由而已。由於戰後嬰兒潮的關係,一九六○年中期以降,北美有將近一半的人口在二十五歲以下。二次戰後美國歌舞昇平,生活富庶,年輕人的零用錢悉數花在娛樂活動,包括買唱片上。唱片公司爭相併購,開始托拉斯化,主力則放在開發、試探年輕樂迷的音樂喜好。此時,時代潮流也在劇烈變化著,搖滾樂狂潮正襲捲西方,浩浩蕩蕩,沛之莫能禦。就在Alfred Lion引退的一九六七年,滾石雜誌(Rolling Stone)創刊,瑞士的蒙特婁國際流行音樂節吸引了三萬名觀眾,他們熱衷的不是爵士樂,而是「傑佛遜飛船」(Jefferson Airplane)、「死之華」(the Grateful Dead)這類搖滾樂團。再過兩年,知名的烏茲塔克音樂節(Woodstock Festival)將吸引四十萬的群眾參加,將搖滾樂推向無可超越的高峰,音樂板塊的大移動,宣告爵士樂傾頹的開始。

一九六七年Alfred Lion的離職,預示了Andrew Hill的厄運。原先標榜獨立自由的藍調之音,此時開始顛簸。即使接手的合夥人Francis Wolff想撐住大局,樂手可以發揮的空間卻越來越受限。就在這一年,Lou Donaldson從芝加哥的Argo/Cadet廠牌鳳還巢,為藍調之音錄製了有史以來最暢銷的專輯之一Alligator Bogaloo,影響七○年代的黑人都會舞曲至深。但Alligator Bogaloo也像雙面韌,它的賣錢固然一舉砍去藍調之音沈重的財務負擔,但也斬斷了新東主對於Andrew Hill這類樂手的信心,並加快了大量發行靈魂與流行爵士樂的腳步。從此之後,藍調之音的「Out Jazz」(略帶前衛風格的爵士樂,注意「前衛」只是一個相對概念而已)越發越少,與舞曲結合,流行取向的爵士樂越發越多,

即使演奏風格不落俗套,原創力也相當豐富,但時不我予,Alfred Lion離職之後,Andrew Hill卻變成了藍調之音旗下樂手的壞示範,他的錄音作品拒絕率高居所有樂手之冠。從一九六七年Alfred Lion不再過問公司事宜,到一九七○年三月Andrew Hill為藍調之音錄製最後一個session為止,這位鋼琴家總共有十五次(有跡可考)的錄音,真正在當時可以被製作人認為OK且發行的,只有三次錄音而已。這也就是說,每五次錄音,只有一次錄音被「認可」,四次被「拒絕」。Andrew Hill被視為票房毒藥,連帶拖累了當時與之合作的樂手如Woody Shaw、Charles Tolliver或Bennie Maupin等人。以Andrew Hill之才情,卻被此等對待,真是情何以堪。

其實,Andrew Hill並不是沒有能力寫暢銷曲,小號手Lee Morgan的專輯Sidewinder(另一張藍調之音最暢銷的專輯)大賣之後,續集Rumproller專輯同名曲即出自Andrew Hill之手。然而,「向商業靠攏」從來都不在這位鋼琴家的人生規劃之中。Andrew Hill大部分的作品難度較高,對樂手演奏的要求又極為嚴格,要找到合適且志同道合的樂手本來就已經很困難。易手之後的藍調之音,屢屢拒絕了Andrew Hill的新作品,他知道,該是離開的時候了。

鄉親不可不知,Lee Morgan's「Rumproller」竟然是Andrew Hill的作品勒!

一九七○年,Andrew Hill離開藍調之音,他在這個廠牌最後兩年(六九至七○年)的錄音,有正式紀錄可考證的,至少有七次,但幾乎全數被冰凍,束之高閣達三十餘年之久。唯二的例外,是曾於一九七五年以雙LP形式首度發行,專輯原名One for One,編號BN-LA 459-2與六九年發行的Lift Every Voice,這張奇特的,將人聲疊唱當成即興樂器一環的專輯,是Andrew Hill在藍調之音的告別作。之後,Andrew Hill退出樂壇,回到學校,攻讀博士班,教音樂,直到他的粉絲,一位熱愛爵士樂的年輕人Michael Cuscuna在四年後找上門來,Andrew Hill才重返樂壇。

一九七四年,Michael Cuscuna正負責Freedom廠牌的部分製作事宜,計畫幫Andrew Hill錄音,協助他東山再起。Michael Cuscuna首次在Andrew Hill家聽到他在藍調之音從未曝光的錄音(包括後來發行的Passing Ships)時,大受震懾。他發願有朝一日,一定要讓它們解凍,重新發行。當時的Michael Cuscuna還沒有資格摸到藍調之音的母帶,也不是EMI(後來併購Liberty廠牌,取得藍調之音)旗下的重發製作人。然而,當機會來敲門時,精明幹練的Michael Cuscuna絕不讓它溜過。一九七五年以雙LP形式首度發行的專輯One for One、一九九五年由馬賽克唱片公司重新發行的The Complete Blue Note Andrew Hill Sessions (1963-1966)、二○○五年發行的Andrew Hill在藍調之音1967-1970錄製的「三片一套精選系列」……等,皆由Michael Cuscuna統籌製作發行事宜。除此之外,Michael Cuscuna也負責這十年來Grass Roots、Lift Every Voice、Passing Ships、Dance with Death和Andrew!!!等單張西低的重新發行工作。

Mosaic Select: Andrew Hill

Andrew Hill的單張重發專輯,特別是歸在藍調之音鑑賞家系列中發行的作品,每一張都像強力炸彈,發行之後屢屢引起樂評與樂迷之間的大震動,可惜在台灣似乎從未獲得矚目。以二○○三年發行的Passing Ships為例,當它首次被發行時,各大爵士樂雜誌佳評如潮,歐美樂評人紛紛選為當年十大爵士專輯之一。滿心以為代理商一定會在隔年引進的我,忍著沒有在網路下單。這麼一等,就等了快兩年。好不容易,盼到這張專輯終於發行歐版,盼到代理商終於引進,盼到唱片行終於通知我去領貨。到手之後,仔細聽了三五遍,越聽越有滋味,如斯專輯,如斯鋼琴手,如斯要得!難怪Passing Ships發行之後,順著市場的反應,Andrew Hill在藍調之音後期1967-1970的錄音,終於全數發行完全。

Passing Ships

一如往常,Andrew Hill在Passing Ships中包辦所有的作曲與編曲,是一張充滿個人化音樂色彩而又饒富創意的作品。和以往較為不同的是,Andrew Hill安排了一些不尋常的樂器,例如低音號與低音單簧管(Howard Johnson)、長號(Julian Priester)與法國號(Bob Northern)。節奏部分則由低音貝斯手Ron Carter、鼓手Lenny White及鋼琴手Andrew Hill本人擔綱。最奇特的是Andrew Hill安排了兩把小號(Woody Shaw與英國來的Dizzy Reece),並讓可以吹五種樂器,當時還十分年輕的Joe Farrell(七○年代他加入了另一鋼琴手Chick Corea的融合樂團Return to Forever,並因此大紅大紫)站上前線,負責薩克斯風、長笛以及英國管(English horn)等樂器的演出。這不禁令人想起曾經也跟Andrew Hill合作的John Gilmore(為Compulsion跨刀)或Eric Dolphy(為Point of Departure跨刀)。這些樂手由於擅長吹多種樂器,對於音樂的想像與Andrew Hill也是有志一同,因此在音色的掌握和變化上,呈現了一種戲劇化又詭魅多變的效果,

在Passing Ships專輯中,Andrew Hill首次嘗試以九重奏的編制來演奏他的作品,那些低音樂器合奏出來的律動感,令人十分著迷。令人料想不到的是,早年在紐奧良的傳統爵士樂團中充當節奏樂器的低音號(後來全面性地被低音貝斯取代),在Passing Ships專輯中竟然聽起來是這麼富生命力,更不用提Julian Preister靈巧而又言之有物的伸縮號即興了!而主角Joe Farrell的表現最令人驚豔,不但爆發力十足,鋪陳即興靈感時與Andrew Hill的鋼琴緊密呼應,時而理性冷靜,時而狂野潑辣,是整張專輯中最有明星架勢者。小號手Woody Shaw與Dizzy Reece的表現也不惶多讓,只聽見他們在低音樂器交織而成的「音海」律動中,釋放出充滿自信而言之有物的樂句。

總而言之,無論是樂手陣容、編曲水準、即興創意和整體表現,Passing Ships都是一張五顆星的專輯。在爵士樂歷史中,也有一位以使用低音樂器見長的優秀作曲家Charles Mingus,Andrew Hill在Passing Ships中的成就,足以與Charles Mingus並駕齊驅。兩者的音樂風格都根植於精純咆勃,但卻不拘泥於固定的形式,青出於藍而勝於藍。奇妙的是,Charles Mingus也好,Andrew Hill也好,他的作品旋律再怎麼拗口,整體的演奏總是保持了黑人音樂最顯著的特徵:絕佳的律動感。「全音樂指南」的樂評人Thom Jurek評鑑Passing Ships時,打抱不平地說道:「Passing Ships早就該發行了。為何它不能在當時被發行,與一般大眾見面?委實令人匪夷所思。何苦折磨如此一位藝術家呢?」

如果你問我,有一位頗有才氣的爵士樂手,年紀尚輕,創作力豐富,若身處於一九六七年的紐約,成功的機會如何?我會請您看看Andrew Hill的例子,好好想一想。不過,也別急著唱衰這位樂手。因為,正確答案將是:「歷盡滄桑,苦盡甘來」!

[ 後記 ]

與Roger聊Andrew Hill

這篇稿子寫完後,與樂友Roger閒聊了幾次對於Andrew Hill在Blue Note 1963-1970錄音作品的看法。Roger與我都是Andrew Hill的粉絲,初聽爵士樂時,對於他的作品雖有直覺上的喜愛,但卻對如何聆賞這位鋼琴家的作品,卻也曾經不得要領。因此聆賞之後的樂友分享,對於瞭解Andrew Hill的作品是極為重要的。

Grass Roots

Lift Every Voice

Roger與我一致同意,Andrew Hill的音樂再怎麼詭異,他作品中的律動感卻很鮮明,這可從Andrew Hill後期的作品如Grass Roots、Lift Every Voice聽出端倪。即使音符扭曲,音樂再怎麼有稜有角,只要細心聆聽,Andrew Hill作品的律動味都「在那裡」。

Roger指出:

「Andrew Hill乍聽之下是個很out的鋼琴手,實際上,可是一點都沒有忘記爵士樂起自於黑人音樂。他擅於在暗色的小調與大量的不和諧音中,塞進Groovy(律動性)到不行的『黑』。這種『黑』跟小號手Lee Morgan的funky不大相同,是比較接近Horace Silver那種強調自然的黑人音樂之美。只是在他詭異、懸疑的琴音伴奏下,似乎比較少人注意到這點?」

我的回應是:

「Andrew Hill的演奏根源於黑人音樂是無庸置疑的。不過我也推測,現代音樂的作曲觀念,例如製造不尋常的聲響堆疊、在和弦進行中無止盡也似的音樂探索(Andrew Hill的作品常令人覺得可以隨時開始,也可以隨時結束)、選擇奇怪的音程等,對他似乎有蠻大的影響,這點與慣常聽到的精純咆勃(這不是一個容易定義的名詞,但姑且假設我們指涉的是Clifford Brown這類的作品)已有相當大的分歧。」

「因為Andrew Hill的作品不大好演奏,可是又要保持節奏的律動感,所以他選擇誰來擔任節奏樂手就非常重要了!與他合作過的低音貝斯手Richard Davis,是創造Andrew Hill 1963-1966黃金時期的最大功臣。樂迷不難發現,其實他walking的方式並不複雜,但他卻可能是最知道Andrew Hill想幹嘛的人。透過Richard Davis的協力合作,讓Andrew Hill領導的樂團整體感鮮明而清晰,他用低音貝斯的旋律去『攪動』Andrew Hill那種狀似不穩定的琴音,卻又不忘把節奏弄得很帶勁,與Andrew Hill簡直是最佳拍檔!另外,與他合作過的鼓手Roy Hayes、Elvin Jone與Joe Chambers都厲害地很,為整體作品加分了!」

「不過,Andrew Hill在藍調之音1965-1966錄製的作品,如Compulsion或 Involution專輯,已經跳脫較早作品的格局。他似乎又『進化』(或步入)到不同的想法與概念中,旋律線也更抽象了。我認為這是為他67年以後,想搞各種不同樂器(人聲、低音樂器或提琴)甚至大編制的前哨。可惜這段時期的音樂大多未以單張專輯形式重新發行,注意的人很少……」

至於在這段時期與Andrew Hill合作過的主奏樂手,誰與Andrew Hill最「麻吉」呢?Roger與我一致同意是電顫琴手Bobby Hutcherson,他總是能領略Andrew Hill的想法,無論是Dialogue、Judgement或是Andrew!!!,Bobby Hutcherson的電顫琴旋律展現了一種詭異的特殊美感,這恰好與Andrew Hill的鋼琴彈奏特別契合,三張專輯都值得推薦給樂迷。除此之外,兩位曾經與Andrew Hill合作過的薩克斯風手John Gilmore(Compulsion)與Sam Rivers(Involution),尤其是Sam Rivers,雖然未能榮登最佳拍檔第一名,但其辛辣的即興演出,風格成熟而鮮明,與Andrew Hill互相搭配,產生了相乘的效果。我們也寄望精明能幹的製作人Michael Cuscuna再加把勁,把One for One、Compulsion、Involution一併發行完畢,造福樂迷!

Andrew!!!是去年發行的鑑賞家系列專輯之一,很讚喲!

p.s.其實,Andrew Hill在Steeplechase與East Wind都有不少很優的專輯,礙於篇幅以後再聊!

Refuge

from Point of Departure 1964

O3:07

featuring: Kenny Dorham-trumpet; Eric Dolphy-alto sax, flute & bass clarinet;

Joe Henderson-tenor sax; Andrew Hill-p; Richard Davis-b; Anthony Williams-d

看了您的這篇介紹之後

回覆刪除便對Andrew Hill的東西極感興趣

剛好在唱片行發現他於1987年在Soul Note廠牌推出的Shades專輯

便買了下來

聆聽之後

相當喜歡

覺得他在旋律的經營上頗具巧思

豐富多變卻又不失理性

而且與薩克斯風手Clifford Jordan的互動也很精采

以後應該會繼續收集他的其他作品

感謝您的推薦

根據allboutjazz消息,六月份鑑賞家的發行裡還包含Andrew Hill於1965年錄製的Pax專輯,祇剩Compulsion!!!與Involution的重發令樂迷持續期待中.

回覆刪除此外,2006年的Time Lines已經在台灣上架,裡頭有Charles Tolliver助陣當然精采可期!

粉紅機器人六號,

回覆刪除Shades這張專輯在台灣雖然賣到貨底,售價已經便宜到不行,卻還是零星可見於各唱片行,十分可惜。

酒神,

說到Andrew Hill今年在BN發行的新專輯,我昨日去誠音信義店逛了一下,好像沒有看到(當然與我目賙一向「大蕊」也有關係),再去其他唱片行看看!其實我蠻喜歡逛誠音信義店的,因為試聽功能作得不錯,很方便。

8/11 (五)晚上7:30

回覆刪除FOURPLAY

九O年代爵士夢幻組合-「 爵士四人行」

演出者:

鍵盤手 / 鮑伯‧詹姆斯(Bob James)

貝斯手 / 納森‧伊斯特(Nathan East)

吉他手 / 拉瑞‧卡爾頓(Larry Carlton)

鼓手 / 哈維‧梅森(Harvey Mason)

8/19 (六)晚上7:30

KURT ELLING QUARTET

藍調之音當家爵士男聲-「 庫特.艾靈」

演出者:

庫特.艾靈與專屬樂團(KURT ELLING Quartet)

8/25 (五)晚上7:30

JAZZ QUARTET KARTAⅡ

跨界典範的最佳詮釋者-「史托克豪森爵士四重奏」

演出者:

小號 / Markus Stockhausen

低音大提琴 / Arild Anderson

打擊 / Patrice Heral

鋼琴 / Angelo Comisso

9/9 (六)晚上7:30

BRAD MEHLDAU TRIO

比爾艾文斯最佳接班人-「布瑞德.梅爾道三重奏」

演出者:

鍵盤手/布瑞德.梅爾道(Brad Mehldau)

貝斯手/拉瑞.葛雷納迪爾(Larry Grenadier)

鼓手/傑夫.派拉爾德(Jeff Ballard)

主辦單位:國立中正文化中心 http://www.ntch.edu.tw/

票價:500/800/1200/1600/2000/2500 (8/11,8/19,9/9)

500/700/900/1200/1600/2000 (9/9)

演出地點:國家音樂廳

兩廳院售票處:www.artsticket.com.tw