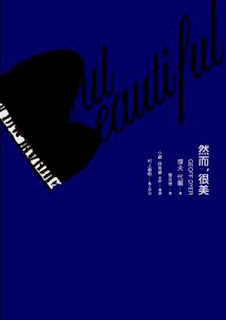

體現即興創作精神的《然而,很美》

[導 讀] 《然而,很美 But Beautiful》 作者: Geoff Dyer 傑夫.代爾 譯者:韓良憶 出版社:麥田 出版日期:2012年07月01日 ISBN:9789861737720 定價:360元 十餘年前,出於對爵士樂的熱愛,我除了大量蒐集、聆聽爵士樂專輯之外,也廣泛地閱讀爵士樂派的介紹、評論以及樂手的傳記,整理為文,以嚮同好。就像許多熱愛爵士樂的同好一樣,透過聆聽與閱讀,我悠遊於這個奇妙而多元的音樂天地,常為蘊藏於創作背後的深刻故事而感動不已。 就像《然而,很美》的作者傑夫.代爾所言,凡是對爵士樂有興趣的人,只要稍微翻閱CD內頁說明、音樂評鑑或是樂手傳記,必定會對於許多樂手的悲情命運感到震撼不已。號稱精純咆勃第一把交椅的小號手Clifford Brown因車禍橫死、能吹多種樂器的Eric Dolphy因糖尿病併發症去世、被大唱片公司視為最有發展潛力的小號手Woody Shaw因為視網膜剝離的宿疾而摔下地鐵軌道、前衛風琴手Larry Young被醫師誤診而枉死。還有更多的樂手為毒品所困,終於走向毀滅一途,如薩克斯風手John Coltrane因吸毒而感染肝疾,或是另一位受到他啟發的薩克斯風手Art Pepper,因毒癮而作奸犯科,出入監獄多次,過著社會邊緣人的潦倒生活,即使到了他生命的最後一天,仍須施打美沙酮來減輕毒癮發作的痛苦。 爵士樂被視為美國藝術的瑰寶,作曲家和樂評人Virgil Thomson 曾經形容爵士樂是「自歐洲十六世紀的宗教改革運動以來,最震懾人心的民間(自發產生的)音樂」。從歷史的角度來看,爵士樂也是美國黑人對於當代文化最主要的貢獻之一。黑人不但創造爵士樂,而且在其後的發展上亦扮演了重要的角色。當然,並不是只有黑人樂手的作品才夠格稱之為爵士樂,爵士樂象徵的是美國文化的大熔爐,融合了各色人種的創造力,以混合過的豐富汁液澆灌新大陸的文化土壤。 然而,這個足以象徵文化融合的藝術形式,在其創作歷程的背後,卻也代表著政治、社會對於非裔族群的歧視和壓迫。以上個世紀的五○年代為例,彼時是現代爵士樂發展最蓬勃的時期,大量經典的爵士黑膠唱片紛紛問世。然而,身為創作者的爵士樂手,由於出身低微,教育程度有限,對版權缺乏概念,只能拿到一點錄製專輯的酬勞,絕無可能讓他們養家餬口,...